算数・数学に出てくる図形は苦手な子が多いです。理由は様々ですがその子に合った勉強法を見つけることで解決に向かうことができます。

ひらめきが大事?

図形の応用問題を解くためには、「ひらめきが必要」とよく言われます。

でも実際にはどうなんでしょう?

確かに、「こんなところに補助線を引くなんて思いつかないよ!」とか「ここが平行になるなんてとても気づかない!」という難問もあります。

しかし、トップクラスの学校を受験する場合を除けば、志望校に合格するために必要なセンスやひらめきは、

どれだけ色んな問題を解いたかで身に付けることができます。

たくさんの解き方がありますが無限にあるわけではないし、テストに出る内容は大体同じです。

なので、色んな問題を何回も解いていれば自然と「あっ!これが使えるかも!」とひらめけるようになります。

図形が苦手という小学生、中学生の多くは、センスやひらめきではなく、他の問題点を抱えていることが多いです。

なので、まずそれらを解決していくことが大切です。

図形が苦手な子どもの問題点

それでは、図形が苦手な小中学生の具体的な問題点を3つ挙げてみたいと思います。

- 問題文を理解できていない

- 平行や直線などの用語や図形の性質が分かっていない

- 空間・平面のイメージができていない

ほとんどの生徒がこれに当てはまります。

これらの問題が解決できれば、図形苦手はほとんど克服できます。

1.問題文を理解できていない

これについては、図形の分野だけに限らず、全ての教科に関わることです。

文章を読んで理解するという国語の力が必要になるので

本を読んで文章に慣れる必要があります。本が苦手な子はまずは絵本から入ってみましょう。

小学校のうちは、テストに描かれた図形を見て角度や面積を求める問題が多いので、あまり気になりませんが、中学生、高校生になると、描かれた図形だけで判断するよりも文章が重要になるので不可欠になります。

なので解決するためには、やはり漢字の読み書きや教科書の音読といった基本的な国語力を高めて、読解力をつけていくしかありません。

2.平行や直線などの用語や図形の性質が分かっていない

上記の国語力にも関わりますが、数学は答えを出すためにはこれとこれを使って...というような論理(筋道を立て、整然と考えること)をとても大切にします。

ですから、用語の正確な意味(=定義)や、そこから生まれる性質やきまりをしっかり理解しとかないといけません。

例えば、「平行」という言葉を考えみましょう。

平行とはどういう意味なのか(平行の定義)、そこから生まれる錯角や同位角の意味と性質。

平行四辺形とはどういった図形で、どのような性質があるのか。

また、特別な平行四辺形である正方形や長方形、ひし形。

例えば、図形が苦手な子どもに、「平行ってどういう意味?」と質問すると、「まっすぐ!」や「こういう線(身ぶり手ぶり)」という答えが返ってくると思います。

そこがしっかり自分の言葉で説明できるようになれば図形は格段にできるようになります。というか中学生になったら説明できないと問題を解けません。何故かというと中学2年生で「合同の証明」という単元が出てくるからです。定義や性質があいまいだと、正しく説明できないので証明問題ができません。

3.空間・平面のイメージができない

立体や空間図形の場合も、まずは用語や定義を正しく覚えることから始めましょう。

円柱・角すい・正多面体などが、どのような空間図形なのか、どういう性質があるのか、体積や表面積をどのように求めるのかなどを知っていることが重要になります。

しかし、知識は十分でも、空間図形が解けない子がいます。

それは空間認識能力の弱さが原因です。今の子ども達はゲームをすることが多く画面上の平面でしかものを見れないようになっていると言われています。

立体は平面にはない奥行きや断面などがあり

問題を解くためには、見えない位置の辺や頂点、切り取ったときの切り口、切り開いたときの展開図などを頭の中でイメージする必要があります。

空間認識能力は、空間の中での自分とモノの関係(位置・間隔・向き・方向・大きさ・かたち)をたくさん認知することで高まるそうです。

なにも特別なことをする必要はありませんが、ボール遊びや公園の遊具で遊ぶなどの昔ながらの一般的な遊びをするだけでも養われます。

意外と外で元気に遊んでいる子のほうが図形が得意なのはそういう理由です。

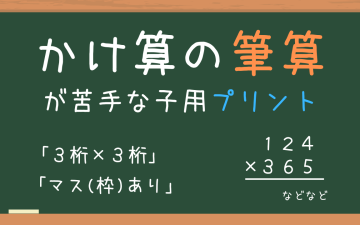

図形の練習になる教材

図形の問題に強くなるには実際に触って感覚をつかむのが大切です。そのためのツールはネットで簡単に手に入れることができます。レゴブロックや積み木などは「算数の勉強のため!」という感じではなく遊びの中で自然と図形の感覚を身に着けることができるのでぜひ取り入れてみてください。

【PR】

【PR】

【PR】

中学生の図形は苦手になりやすい?

中学校で習う数学には、

- 数と式(公式)

- 図形(円、おうぎ形など)

- 関数(y=ax+b)

- 資料の活用(階級、中央値、最頻値など)

などがありますが、図形と関数はほとんどの中学生が苦しむ単元です。

しかし上記の内容を克服できれば解けるようになってくるので小学校のうちから立体に触れる機会を増やしておきましょう。

中学数学で習う図形

中学校で習う図形の単元は、

- 1年生では、平面図形(直線と角・移動・作図・おうぎ形など)と、空間図形(位置関係・展開図・表面積・体積・球など)

- 2年生では、合同(合同・証明など)と、三角形と四角形(二等辺三角形・直角三角形・平行四辺形など)

- 3年生では、相似(相似・証明・平行線と線分比・面積比・体積比など)と、三平方の定理(三平方の定理・平面,空間図形への利用)

これらを習います。

数楽の家

数楽の家は不登校に対応できる塾でもあるので、学校に通っておらず勉強が止まっている生徒も気軽に通うことができます。ホームスクーリングの教え方や保護者様向けの「算数の教え方のコツ」をお伝えするコースもあります。

小学生は算数教室、中学生は数学の個別指導、県外の方には算数数学のオンライン授業も行っています。