小学6年生の春休みに復習しておきたい単元をまとめた算数プリントです。中学校の勉強についていくためには予習(先取り)と復習の両方が大切で、春休みの過ごし方によって大きく差がついてしまいます。特に算数が苦手な子は、長期間勉強から離れると計算力が低下したり公式や考え方が曖昧になっていしまいます。その状態で中学校がスタートすると「忘れたことを思い出す」と「新しいことを覚える」を同時にこなすことになりキャパオーバーになるでしょう。中学校で習う数学は最初が肝心です。最初につまずいたらその後3年間、ずっと数学が苦手になってしまうので最初の授業についていけるように春休み期間も勉強を続けていきましょう。

春休み用の練習プリント

勉強をするといっても1時間や2時間みっちりする…というわけではありません。5分、10分でもいいので「必要な単元」を中心に少しずつ勉強しておきましょう。中学校の数学でつまずく生徒をたくさん見てきましたが共通しているのは、計算の仕方を忘れているという事です。特に「絶対にここだけは理解してて!」という計算や単元をプリントにまとめていますので宿題やホームスクーリング(自宅学習)にお使いください。

中学校でも必要な単元

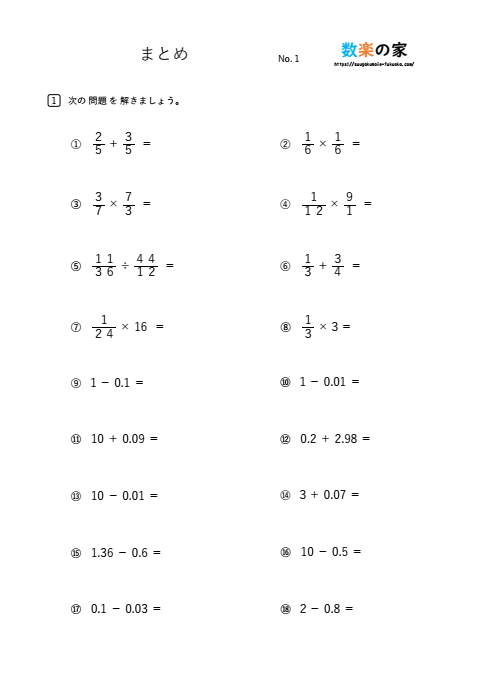

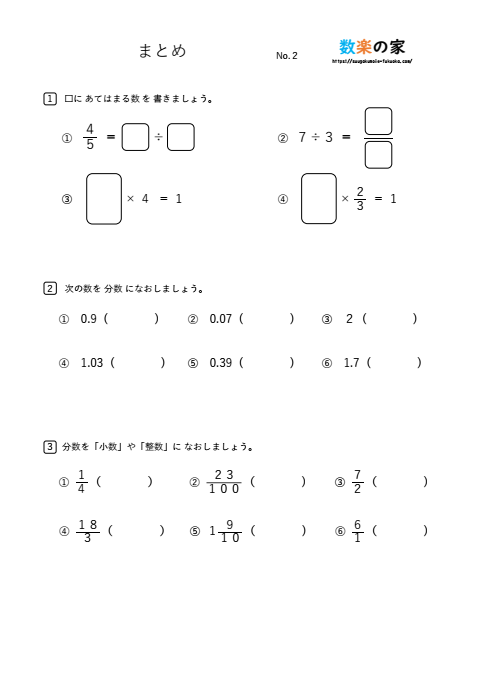

復習プリントは計算をメインで作成していますが中学校で特に必要になる単元は、

・分数のかけ算わり算の計算

・小数と分数の考え方

・割合

・速さ

です。計算は完璧にできる!という生徒は「割合」「速さ」の復習もしておきましょう。

とにかく計算だけは‥‥

小学校と中学校の違いは「習う問題の量」が多いことと「授業のスピードが速い」ということです。これについていくためには計算がスラスラできないとおいていかれます。

例えば、「分数の掛け算」を忘れているとしましょう。中学校の授業が始まって新しいことを習っているのに、それを理解する以前に「分数の掛け算」を忘れていたら新しいことは頭に入りません。「分数の掛け算が分からない…どうしよう…」という所で頭がストップしてしまい、その時間の授業は何も覚えていない…、ということはよくあります。

新しいことを始める時に知らない単語があると先に進めないように、算数・数学も分からない解き方があると先に進めません。小学校なら復習をする時間がありますが中学1年生はその時間が極端に削られます。「新しい環境に慣れる」「新しく部活を始める」「新しい勉強が始まる」など新しいことずくめなのでキャパオーバーしてしまいます。

そうならないように「計算」だけは完璧にしておきましょう。中学校で絶対必要な計算はこの4つになります↓

- 分数の足し算引き算(通分、約分あり)

- 分数の掛け算割り算

- 小数の足し算引き算

- 計算の順番

この4つはマイナスの計算をするときや様々な単元でよくでてくるのでスラスラ解けるようにしておきましょう。

中学校の予習をしたい!

小学校の復習はだいたいOKなので中学校の予習(先取り)もしたい!という方は「小学6年生の中学先取り数学プリント」があるので画像、またはリンクをクリックするとページに飛ぶことができます。

中学1年生になると「マイナスの考え方」が入ってきます。計算も、小学校では「2-5」が計算できなかったのにできるようになります。

中学校ではもっと簡単な解き方になる単元

小学校で習った問題を中学校では簡単な解き方で習う単元を3つ紹介します。

①おうぎ形、円の面積と周りの長さの計算

「半径×半径×3.14(円周率)」「直径×3.14(円周率)」で答えを求める単元ですが「×3.14」の計算がややこしく、ミスが出やすいのが特徴です。しかし中学生になると3.14は「π」という文字に置き換えられて計算する必要がなくなります。ただし、公式は中学校でも使うので覚えておきましょう。

②分数の文章問題

「3分の2dL のペンキでへいを 9分の11 ㎡ ぬれました。このペンキ1dLでは、

へいを 何㎡ ぬれますか」などの問題は掛け算になるのか割り算になるのかが判断しにくく、図で表そうとしてもややこしくなるのでよく混乱します。しかし、この問題も中学校ではもっと簡単な解き方を習うのでむりに解き方を覚えなくてもいいです。

③余りが出る小数のわり算

小数のわり算の中でも特に「余りがでる小数のわり算」は中学校では出てきません。小数は分数で表すことになるので余りを求めることはなくなります。整数同士のわり算ができればOK。

記事とプリントについて

この記事は、算数が苦手な子専門の個別指導塾/数楽の家によって書かれています。たくさんの子ども達と関わった経験から「こうしたらもっとよくなります!」を発信していますので参考にして頂けましたら幸いです。

プリントも、実際の授業で使ているものからさらに厳選して掲載していますので、テスト勉強や予習復習、宿題としてもお使い頂けます。学校に通ってない(不登校)生徒やホームスクーリングを取り入れているご家庭、中学受験に向けて動き出している方の自宅学習用としてもお使いください。